Durante sus 16 años en el primer equipo, Santiago Villar vivió la incursión del CD Tenerife en las divisiones nacionales con los ascensos a Segunda y Primera.

WEB CDT / JUAN GALARZA

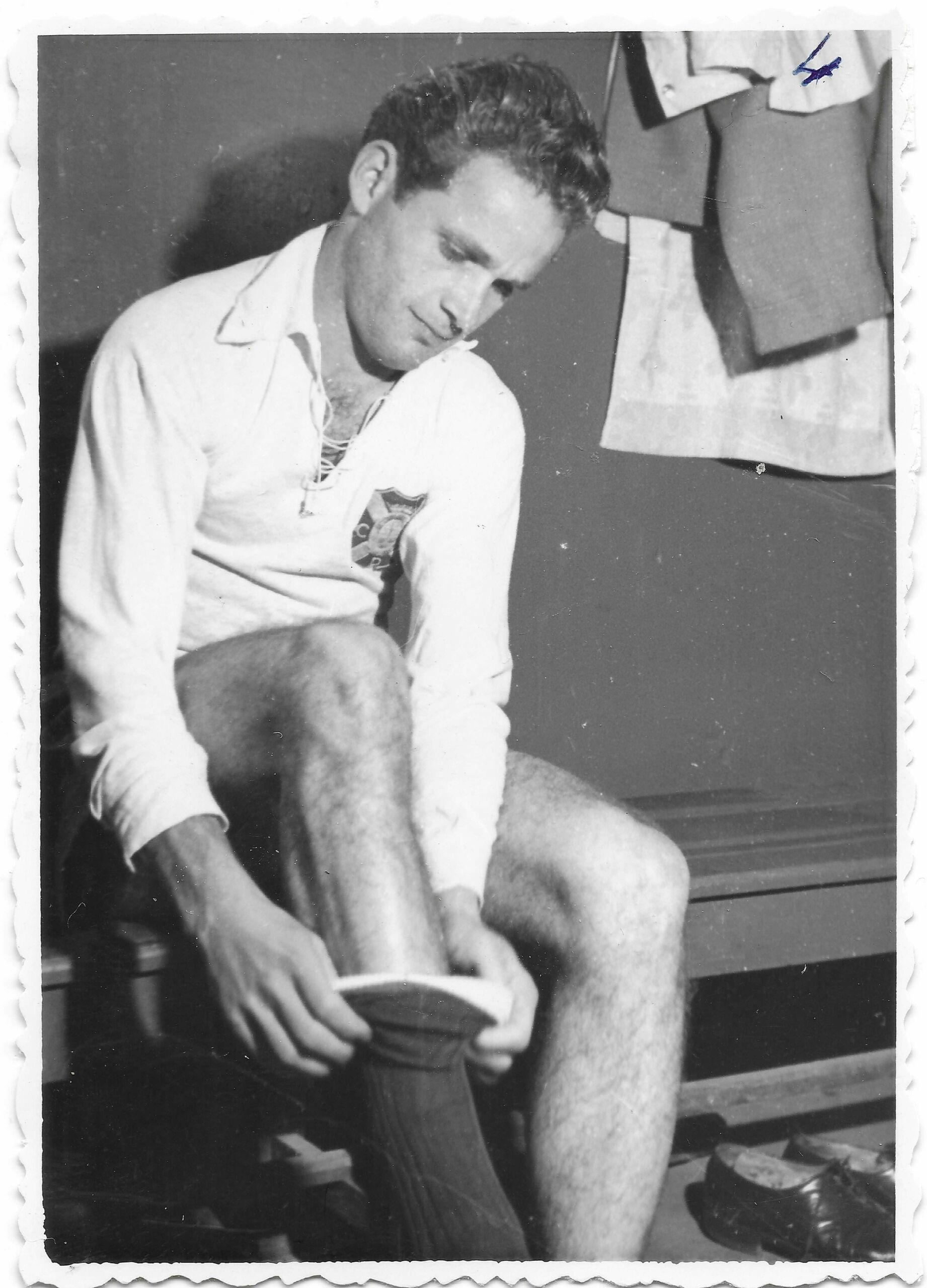

El 24 de diciembre de 1947, Santiago Villar González (Santa Cruz de Tenerife, 1929-2020) firmó la ficha federativa como jugador del CD Tenerife. Tenía 17 años —aunque en aquella cartulina constaba como fecha de nacimiento el 30 de abril de 1928— y cuatro días después iba a debutar con el primer equipo, de la mano de Antonio Martínez, Martinica, su mentor en el filial CD Villalta.

El bautizo tuvo lugar en La Manzanilla, donde el Hespérides se impuso sin dificultad (3-0), como era de esperar. Los laguneros mandaban en la Liga insular (de hecho, acabaron como campeones) y los blanquiazules no habían sumado ni un solo punto en las seis fechas precedentes.

El marcador resultó lo de menos. Lo relevante fue el arranque de la carrera de Villar como futbolista del Tenerife, una trayectoria que alcanzaría su cénit el 13 de agosto de 1963, dieciséis años después, cuando le fue impuesta la Insignia de Oro y Brillantes de la entidad. Por el camino, aquel medio volante rubianco y más bien corto de estatura, participó en la definitiva incursión del representativo en las divisiones nacionales, con los ascensos ansiados a Segunda (1953) y Primera División (1961).

“El salto a Primera fue algo inolvidable, porque por vez primera el fútbol tinerfeño iba a alternar con todos los grandes del panorama nacional, un acontecimiento que nos llenó de satisfacción”, rememoraba Villar años más tarde.

Cuestionado sobre cuál de aquellos equipos había sido mejor, el de Carlos Muñiz o el de Heriberto Herrera, se mostró comedido: “El que ascendió a Primera, pero el que logró subir por vez primera a la categoría nacional tampoco era manco, con dos grandes interiores como fueron Julito y Méndez”.

La impronta de Villar en el tinerfeñismo se vio refrendada en 1954, cuando le fueron conferidos los galones de capitán del equipo, condición ostentada hasta entonces por Chicho Padilla. “Siempre es un honor representar a los compañeros”, reconocería con humildad. “Yo salgo al campo a darlo todo. Ahora bien, depende de la suerte, pues unos pases mal dados pueden originar una floja actuación”.

A su probada condición física, que le valió la consideración de “motor” del equipo, unía la sobriedad en el manejo de la pelota. “El pase me gusta hacerlo medido, a los pies, pues en largo es arriesgado, por lo difícil que resulta precisarlo”, admitía en una charla sobre el ejercicio futbolístico, igual que sus aprietos en el manejo del pie izquierdo.

A los 256 partidos oficiales en división nacional inscritos en su hoja de servicios, muestra de una regularidad extraordinaria, habría que sumar la producción acumulada en los seis cursos previos, de índole insular y regional, por encima del medio centenar. Una ejecutoria que le valió en 1952 su fichaje por el Atlético de Madrid, donde la feroz competencia de cuatro paisanos (Agustín, Mujica, Silva y Hernández) le cerró el paso y facilitó su pronto regreso al club originario, con el que terminaría probando las mieles de la Primera, con 32 años.

En 1963, la entrega de la Insignia de Oro y Brillantes de manos del presidente José López Gómez, en un acto en el que también se premió la trayectoria de Juan Padrón y Julito Alonso, simbolizó su retirada como futbolista. No obstante, conocimientos y fidelidad le valieron para su contratación en los servicios técnicos del club, donde ejerció hasta finales de la década como ayudante de entrenador y responsable del filial, el Tenerife Aficionado.

Ese grado de confianza ayuda a entender que Villar se convirtiera, además, en el recambio de urgencia cada vez que se cesaba a un entrenador. De ese modo, hasta en cuatro ocasiones ocupó el banquillo. La primera, para relevar a Grech, durante el último tercio de la temporada 64-65, en nueve partidos. Las otras tres, mientras se gestionaban los relevos de Riera (1967), Cobo (1968) y Galbis (1969).

Un último detalle completa el ejercicio tinerfeñista de Villar. El 20 de febrero de 1965, el club recibía el Trofeo Amberes, la máxima distinción otorgada en nuestro país a la labor de cantera y la proyección de recursos propios. Sin duda, su criterio tuvo algún peso en aquella apuesta. La misma por la que había debutado en el primer equipo, 18 años atrás.